「我が国における少子高齢化の現状」

こんにちは。

相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「我が国における少子高齢化の現状」について述べてみます。

現在の日本の総人口は、過日の総務省の発表によると「1億2,686万人」で、そのうち65歳以上の高齢者の割合は27.7%で「3,514万人」となっております。

我が国の人口は減少局面を迎えており、今後の予測では、2055年には我が国の人口は今より33%減少して「8千5百万人」となり、そのうち65歳以上の高齢者の割合は40%ちかくになると云われております。

1. 日本における総人口に占める高齢者の割合

65歳以上の女性 1,988万人 15.7 %

65歳以上の男性 1,526万人 12.0 %

(計) (3,514万人) (27.7 %)

70歳以上の男女 2,519万人 (19.9 %)

80歳以上の男女 1,074万人 ( 8.5 %)

90歳以上の男女 206万人 ( 1.6 %)

100歳以上の男女 6万人 ( 0.05%)

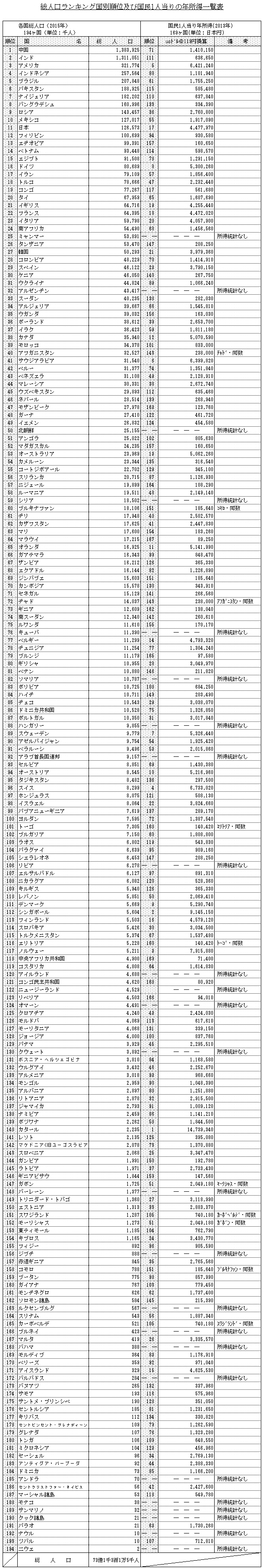

2.世界における高齢者の割合(65歳以上)

(1)日 本 27.7%

(2)イ タ リ ア 23.0%

(3)ド イ ツ 21.5%

(4)フ ラ ン ス 19.7%

3.世界における高齢者の就業率(65歳以上)

(1)日 本 22.3%

(2)米 国 18.6%

(3)カ ナ ダ 13.1%

(4)ド イ ツ 6.6%

4.日本人の「平均寿命」

女 性 86.83歳 世界第1位

男 性 80.50歳 世界第3位(第1位は香港)

5.日本人の「健康寿命」

女 性 74.21歳 (平均寿命より約13歳短い)

男 性 71.19歳 (平均寿命より約 9歳短い)

健康寿命とは、健康上に問題がない状態で日常生活を送れる人のことを云います。

寝たきりや、自立度の低下などで、要介護の必要な状態では健康で生活が出来ているとは云えません。日常生活において、介護を必要とせず、自立した生活を続けられる「健康寿命」を延ばすとこが重要であります。

「現代病の大半は、歩かないことが原因である。歩行は、脳を変え人生を変える。」

「病気の9割は歩くだけで治る・長尾和宏著」(ベストセラー)。

カテゴリー:相談役 | trackback(0) | 2017年11月15日 18:07